子どもがワクワク・ドキドキする体験

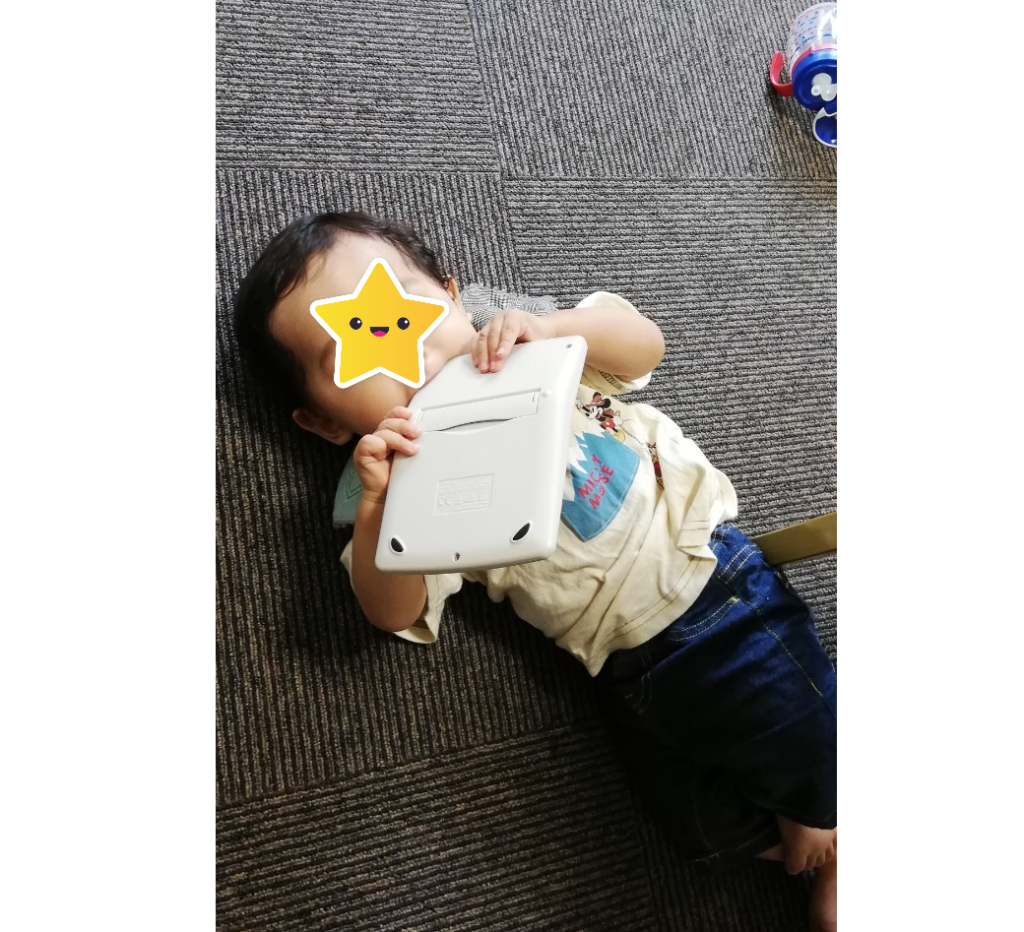

10か月の子ども

10か月になる我が子と関わっていて、「彼は好奇心のかたまりだ」と感じます。

彼は日中、ずっと(本当に寝ている時間以外はずっと)「何か面白いものはないか」探し回っています。その過程で、寝返り、ずりバイ(ほふく前進)、つかまり立ち、伝い歩き、はいはいと新しい冒険のスキルを獲得してきました。

大人が見飽きたものでも、彼にとってはワクワク・ドキドキの対象です。電卓も見つけるや否や「おうっ!」と気合を入れて全速力ハイハイ。指でつついてみて、振ってみて、なめ回していました。

フリースクール

フリースクールでも、ワクワク・ドキドキする体験はあります。

せっかく学校へ行っていないのだから、自分が学びたいことを学ぼうと言っています。それはワクワク・ドキドキすることを学ぼうということです。

例えば、先日レイパスの男の子(小学4年生)がトランシーバーを持ってきてくれました。すると周りの子どもたちも興味津々。

「どのくらい遠くまでいけるか、試してみたい」「マンションの裏へ行っても聞こえるかな」など、あれこれ疑問が出てきます。

小学3年生の男の子は、単純に声が聞こえただけで「すごーっ!!」と大声で感動を伝えてくれました。

携帯電話(スマホ)を当たり前に使いこなす彼らなのに、トランシーバーは不思議で面白いと感じることは、私たちにとって発見でした。

好奇心とは何か

ここでは好奇心の定義を紹介したりはしません。代わりに、好奇心について考えさせてくれる1冊の本を紹介させてください。

センス・オブ・ワンダー

農薬使用による環境破壊を訴えた『沈黙の春』で知られるレイチェル・カーソン(海洋生物学者)の遺作です。

彼女と甥のロジャーの冒険(自然界への探検)について書かれた本で、テーマはタイトルの通りセンスオブワンダー(=神秘さや不思議さに目を見はる感性)です。

自然界への探検

子どもたちの世界は、いつも生き生きとして新鮮で美しく、驚きと感激にみちあふれています。残念なことに、わたちたちの多くは大人になるまえに澄みきった洞察力や、美しいもの、畏敬すべきものへの直感力をにぶらせ、あるときにはまったく失ってしまいます。

『センス・オブ・ワンダー』レイチェル・カーソン

著書の中には、探検の具体例がいくつも出てきます。ここでは冒頭の1例を紹介します。

ある秋の嵐の夜、わたしは1歳8か月になったばかりの甥のロジャーを毛布にくるんで、雨の降る暗闇のなかを海岸へおりていきました。海辺には大きな波の音がとどろきわたり、白い波頭がさけび声をあげてはくずれ、波しぶきを投げつけてきます。わたしたちは、まっ暗な嵐の夜に、広大な海と陸との境界に立ちすくんでいたのです。

そのとき、不思議なことにわたしたちは、心の底から湧き上がるよろこびに満たされて、いっしょに笑い声をあげていました。

『センス・オブ・ワンダー』レイチェル・カーソン

大人の関わり方

子どもたちの世界が新鮮であることは、最初にあげた10か月の子どもを思えば、容易に理解できます。そのような好奇心あふれる子どもたちを前にしたとき、大人はどのように関わっていけばいいのか、レイチェル・カーソンは以下のように答えてくれます。

どのようにして子どもを教育すべきか頭をなやませている親にとっても、「知る」ことは「感じる」ことの半分も重要ではないと固く信じています。

『センス・オブ・ワンダー』レイチェル・カーソン

よろこび、感激、神秘などを子どもといっしょに再発見し、感動を分かち合ってくれる大人が、すくなくともひとり、そばにいる必要があります

『センス・オブ・ワンダー』レイチェル・カーソン

子どもに鳥や植物の名前を教えることができなくても、気にしなくていいということです。いっしょに「感じる」こと、そして感動を分かち合うことが大切なのです。

レイチェル・カーソンの甥、ロジャーも、レイチェルから教えてもらっていないのに、植物の名前や特徴をどんどん知っていくんだな。

ウインキ―、ウェック、マッキーなどと貝の名をよぶようになりました。いったいいつのまにそのような名前を覚えたのか、わたしにはまったくわかりません。一度も彼に教えたことはなかったのですから。

『センス・オブ・ワンダー』レイチェル・カーソン

意義

センス・オブ・ワンダーの意義は、単に子ども時代を楽しく過ごす方法としての意義に過ぎないのでしょうか。レイチェル・カーソンは以下のように捉えています。

地球の美しさと神秘を感じとれる人は、科学者であろうとなかろうと、人生に飽きて疲れたり、孤独にさいなまれることはけっしてないでしょう。たとえ生活のなかで苦しみや心配ごとにであったとしても、かならずや、内面的な満足感と、生きていることへの新たなよろこびへ通ずる小道をみつけだすことができると信じます。

『センス・オブ・ワンダー』レイチェル・カーソン

さらに好奇心に関して、レイチェル・カーソンの友人オットー・ペテルソン(スウェーデンの海洋学者)は次のように言いました。

死に臨んだとき、わたしの最期の瞬間を支えてくれるものは、この先になにがあるのかというかぎりない好奇心だろうね。

レイチェル・カーソンが遺してくれた最期のメッセージがこのセンス・オブ・ワンダーでした。センス・オブ・ワンダーや好奇心は、生きる力そのものと言えそうです。

「生きる力」と言えば、文部科学省が定める学習指導要領で子どもたちに身に付けてほしい最高位の目標なんだな。

動機付け

続いて別の角度から、好奇心について考えていきます。好奇心が行動につながる場面、つまり動機付けについてみていきます。動機付けについては、デシとライアンの自己決定の6段階が有名ですので、ご紹介します。

自己決定の6段階

段階①:無動機

「やりたくない」といった、活動に対して全く動機付けがされていない状態です。

段階②:外発的動機付け – 外的調整

「勉強したらお小遣いもらえるからやる」「宿題しないと怒られるからやる」といった、報酬の獲得や罰の回避のために行動する状態です。

段階③:外発的動機付け – 取り入れ的調整

「やらないといけないから」「勉強しないと不安だから」といった状態です。明確な報酬や罰がないものの、やはり外部の影響を受けて行動する状態といえます。

段階④:外発的動機付け – 同一化的調整

「将来のためになるから」「自分にとって大切だから」といった状態です。その行動に価値を感じているので行動する段階です。

段階⑤:外発的動機付け – 統合的調整

「自分の使命だから」「自分の価値観と一致しているから」といった状態です。自己決定の度合いが高まり、矛盾なく自分の価値観と一致しているため行動が行われている段階です。この段階では、何かのためではなく、自分にとって意味があるという状態ですので、自然体で行動することができるようになります。

段階⑥:内発的動機付け – 内発的調整

「楽しいから」「好きだから」「興味があるから」といった状態です。デシとライアンの捉えでいうと、完全に自己決定的な状況ということになります。行動そのものが目的となっており、それに対して興味や楽しさなどの感情があるから自発的に行動している状態と言えます。

段階が進むほどに、自己決定の度合いが高まっていると考えられているんだな。

アンダーマイニング効果

自己決定の6段階で紹介した中で大切なのが、内発的動機付けです。つまり、好奇心のままに勉強や仕事をしている状態です。

この内発的動機付けが弱まってしまう行為があります。それが、「報酬をあたえること」です。有名な実験があります。

大学生にパズルを解いてもらった。Aグループは3回とも無報酬。Bグループは無報酬→報酬あり→無報酬。Bグループでは、3回目にパズルを解く時間が短くなった。

同様の実験が、幼児のお絵かきでも行われ、同様の結果となった。

はじめは単に、「楽しいからパズルをしていた」のに、1度報酬をもらってしまうと、「報酬がないならやらない」となってしまうんだな。

子どもの勉強でも同じことが言えます。親がご褒美(お金やスマホ)で勉強させたが最後、もう子どもは「知らないことを知るのが楽しいから勉強する」には戻れません。

このように、報酬をあたえることで内発的動機付けが弱まることをアンダーマイニング効果と言います。

さいごに

レイパスでは、好奇心をとても大切にしています。子どもたちが何をいつどこでどのように学ぶか自分で決めるようにしています。大人もいっしょに学び、感動をわかちあっています。

もちろん、できる限り子どもたちの持つセンスを邪魔しないように、アンダーマイニングが起こらないようにとも思っています。